聖人一流の御勧化のおもむきは「信心」をもって本とせられ候ふ そのゆゑは もろもろの雑行をなげすてて 一心に弥陀に帰命すれば 不可思議の願力として 仏のかたより往生は治定せしめたまふ その位を「一念発起入正定之聚」とも釈し そのうへの称名念仏は 如来わが往生を定めたまひし 御恩報尽の念仏とこころうべきなり あなかしこ あなかしこ

約2500年前にインドの地で釈尊(ゴータマ・シッダルタ)によって説かれた「仏教」は、煩悩に満ちた苦しみの世界からの解脱「さとり」を説く教えです。

その教えが、時代を経て世界に伝播していくなかで、さまざまな流派に分かれて、それぞれの発展を遂げました。

中央アジアからシルクロードを経て、中国大陸、朝鮮半島、そして日本へと伝わった「大乗仏教」の展開のひとつに、極楽浄土の阿弥陀如来の救済を説く「浄土教」があります。

そしてその流れを汲む「浄土真宗」の教えが、親鸞聖人によって説き開かれ、私たちにまで聞き継がれてきました。

国境を越えて、時代を越えて、七人の高僧方によって、浄土の教えが受け継がれ、 磨き上げられて来たことを、親鸞聖人は「正信偈」に記されています。

【七高僧】龍樹(西暦150年頃/印度) → 天親(紀元3-4世紀頃/印度) → 曇鸞(476~542?/中国) → 道綽(562~645/中国) → 善導(613~681/中国) → 源信(942~1017/日本) → 法然(1133~1212/日本) →

浄土に往生するためには、数多くの念仏を称えなければいけないとか、懇ろに読経をしなくてはいけないとか、仏を供養することが大切だなどといって、善行を積むことの必要性を強調する説をとなえる仏教者が多くいたなかで、七高僧の教えを深く読み解き、浄土真宗を説き開かれた親鸞聖人は、信心こそが根本であるとお勧めくださいました。

そのわけは、さとりを目指して行うさまざまな修行には、どうしても自意識による分別心や我執が伴ってしまうものであって、それがさとりの障害にもなるからです。

もとより煩悩多く雑念の多い私たちが、社会生活のなかで仏教を勤めようとするのであれば、ただ一心に極楽浄土の阿弥陀如来の力を信じて、それにすべてを任せきる心、すなわち「信心(まことのこころ)」こそが肝要であるということです。

釈尊が自らの「さとり体験」において目覚められた境地は、私たちのような凡庸な者には思いも及ばないものです。けれどもその境地とは、自と他を分け隔てることのない慈悲の心であることを信じるべきです。そして、私たち一人ひとりに向けて放たれる願いの力に、任せきってしまうのです。

さとりをひらかれた方が、その姿とその声をもって、その境地を顕らかに現されて、然るべき方向へと、私たちを導いてくださいます。

根源的な安楽、涅槃寂静の境地のあることを伝えるための手立てとして、 阿弥陀如来のお姿が「木像」となり「絵像」となって表されています。

六文字の「南無阿弥陀仏」となって現れて来ます。

お念仏の声となって「なむあみだぶつ」と聞こえて来ます。

私たちに向けられたその願いの力を、心から深く信じるならば。心から素直に信じて、その源泉に身を任せるならば。人間の苦悩から解き放たれた、安らかな心の境地に救い摂られるはずです。涅槃寂静の境地に心が一つに定まるはずです。やがては仏とひとつと成って、苦悩するものを願い、救いとることもできるはずです。

南無阿弥陀仏の声に耳を澄ませば、その先に極楽浄土があり、阿弥陀如来の救いのあることを、念い願って信じるべきです。間違いなく極楽浄土に往生して、成仏することの定まった身とならせていただくのです。

私がいま南無阿弥陀仏の声を聞くことができたのは、極楽浄土に迎えられた先人方のお導きによるものです。阿弥陀如来とひとつになって、私たちを願ってくださる真実の親心があるのです。

このご縁に、

深く感謝しなければいけません。

遥かに離れているようでいて

いつもすぐそばで見護ってくださる

親心のあることを

ありがとうおかげさまでのこころで

なむあみだぶつの声にして

いつもどこでも

忘れないようにしておくことが

大切です

気付けない私が

仏の心に気づかせていただきました

ほんとうにおそれおおく

尊いことです

南 無 阿 弥 陀 仏

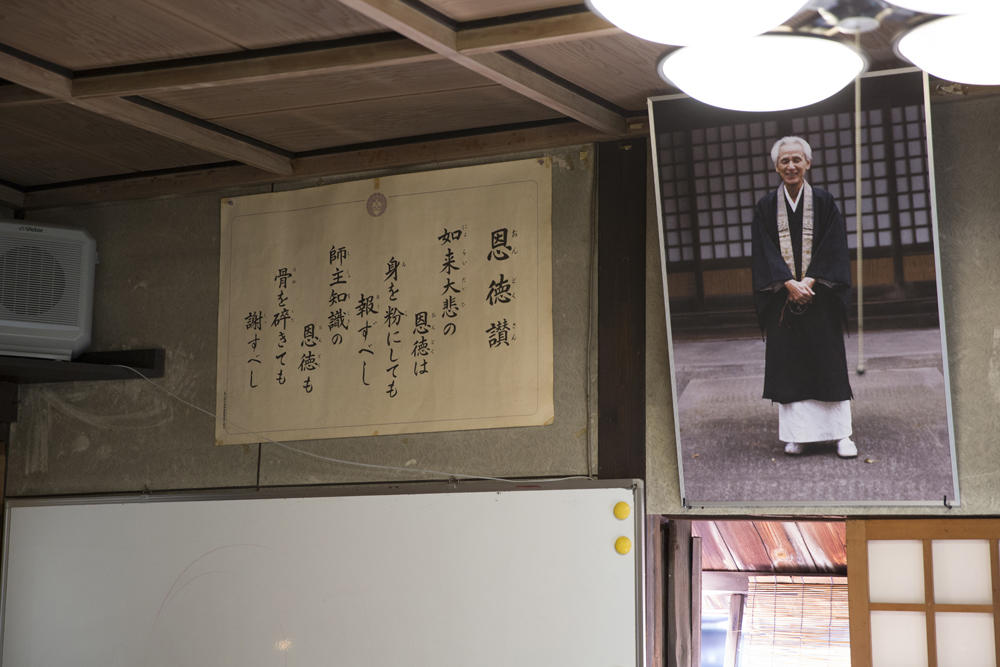

写 真①〜⑦:本多 元

写 真⑧:石 黒 健 治

平成28年8月 慶集寺旧本堂にて

文 章:河 上 朋 弘

令和2年 11月 初稿

令和5年 12月 改稿